今天邀您相约北苏州河路20号,寻访镌刻着统战记忆的上海大厦。

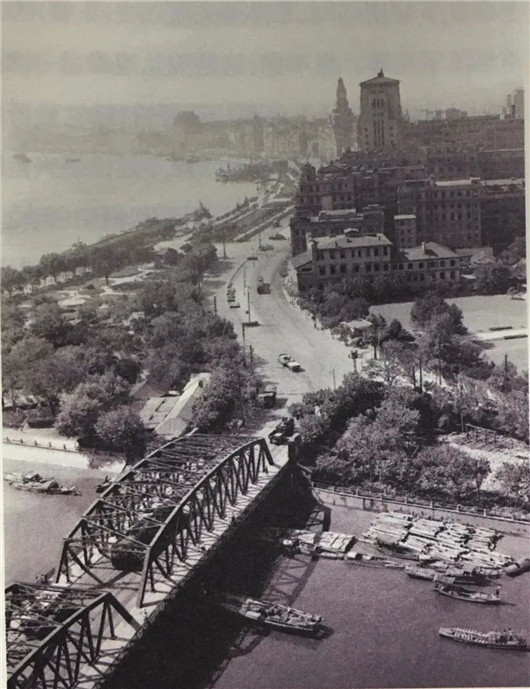

茅盾作品《子夜》开篇时这样写到:“暮霭挟着薄雾笼罩了外白渡桥的高耸的钢架,电车驶过时,这钢架下横空架挂的电车线时时爆发出几朵碧绿的火花……”仔细读来,画面怀旧动感,老上海的气息扑面而来。外白渡桥的北面,矗立着一幢早期现代派风格的八字式公寓结构的大楼,这就是曾经有上海观景台之称的百老汇大厦(今上海大厦),而桥和楼完美组合,成为苏州河和黄浦江交界处的无敌风景。

百老汇大厦为英商于1930年-1934年所建,因傍百老汇路(今大名路)得名,建筑层高22层,立面为中高两低跌落式构图,从11层起逐层收进,所有顶部沿口均饰以统一的几何形连续装饰图案,轮廓线丰富。外墙底层为暗绿色高级花岗石贴面,上为浅褐色泰山面砖贴面,窗裙部分拼成图案,色调和谐统一。大厦建造总耗资500万两白银,建设成本和选材要求之高在当时成为美谈,一落成便毫无意外地跻身外滩名楼之列。

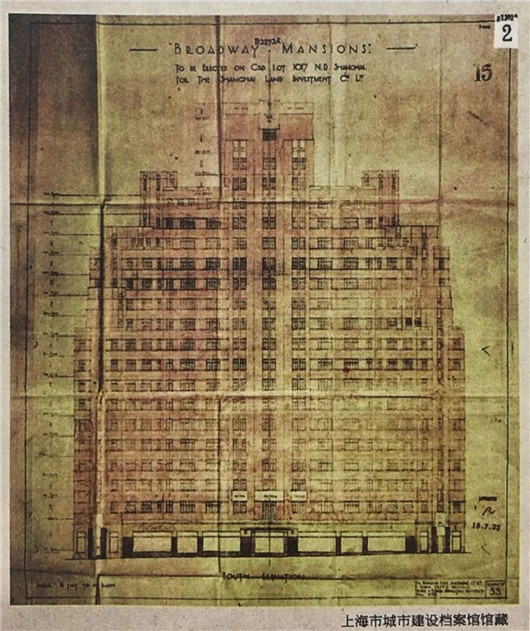

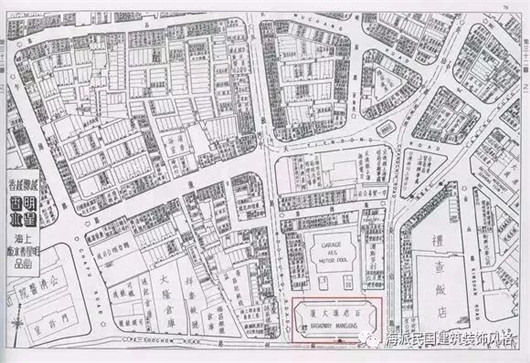

图片说明:百老汇大厦设计图与选址

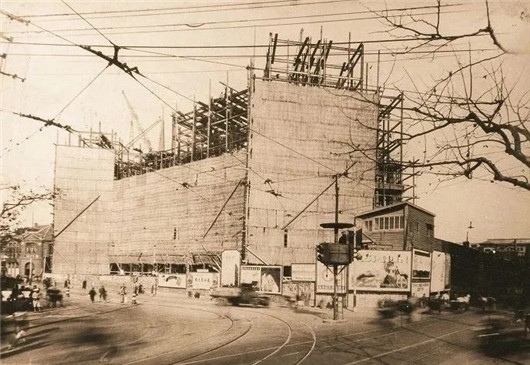

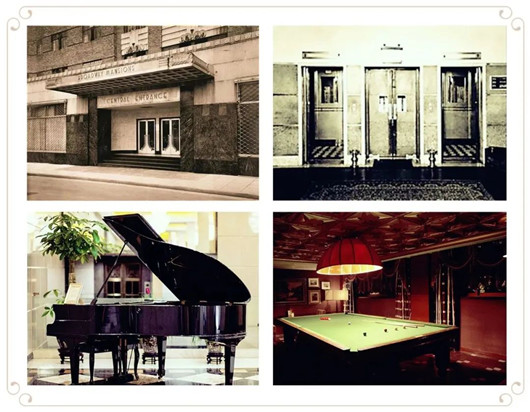

图片说明:百老汇大厦开业初期 世道多舛,大厦也曾历尽磨难。1937年八一三事变爆发后,大厦被日本人强行买走。1945年抗战胜利,国民政府接管百老汇大厦,改为“励志社”上海招待所,十三至十六层廉租给外国记者居住。1949年5月,国民党军队节节败退,淞沪警备总司令汤恩伯派一个营兵力,利用大厦高处顽抗,妄图阻挠解放军跨过外白渡桥,致使解放军战士大量伤亡。为了坚决执行上级不准用重武器和炸药的命令,解放军最后用两路夹攻拔下了这个顽固火力点。上海的解放后,大厦重新回到了人民手中,并于1951年更名为上海大厦。

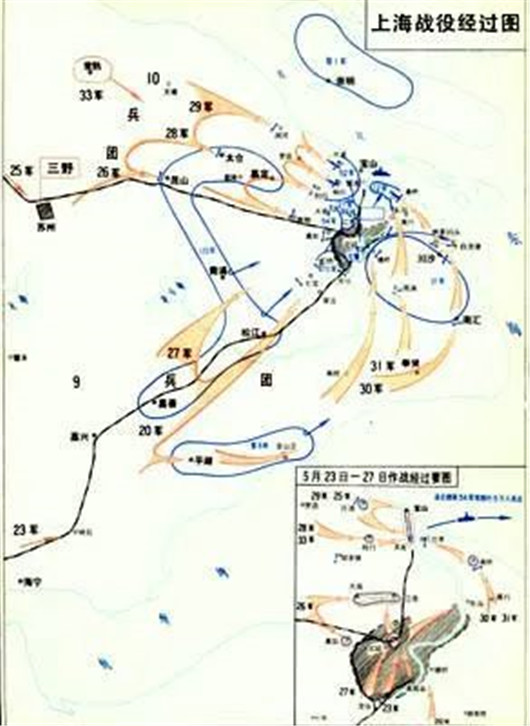

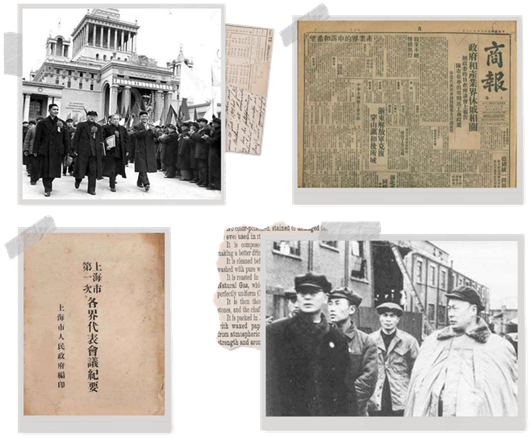

图片说明:战上海 上海解放之初,除了繁重的接管任务外,政治、军事、经济形势都十分紧张,百叶凋零,百废待举。此时,运用党的统一战线法宝,团结一切可以团结的人、调动一切可以调动的力量,成为中共上海市委巩固新生城市政权的战略选择。1949年6月初,中共中央华东局统一战线工作部成立,上海市长陈毅亲自兼任部长,副市长潘汉年兼任副部长,周而复任秘书长。1950年初,中共上海市委统战部成立,与华东局统战部合署办公,两块牌子,一套班子。

图片说明:华东局统战部同事合影,1951年摄于上海大厦 为了给统战部一个较好的办公条件,财经委员会从大厦中迁出,交给统战部使用。统战部办公在11楼,宿舍在12楼,小会客室十几个,常常因前来反映情况和问题的人多而不敷使用。当时,人们的思想十分复杂混乱,尤其是工商界人士心情紧张,惊慌不已,统战工作面临巨大压力。陈毅市长一到上海,就召开各种大会,宣传共产党的政策,特别是召开了工商界上层代表人士座谈会,在稳定人心方面起了很大作用。安达纱厂的刘靖基听了陈市长的报告后,将已转移到香港的资金又转了回来。陈市长还登门拜访知识界、工商界等代表性人士,做他们的思想工作。他亲自到荣毅仁家里做客,和他共同欣赏贝多芬第三(英雄)交响曲,这件事影响极大,党内有些同志连想也不敢想,而工商界人士也想不到共产党的市长会到他们的家里来,由此感到共产党其实并不可怕,可以放心,可以交朋友,可以留下来恢复生产,发展生产,共同建设新上海。

时任秘书长周而复是个文人,服从组织安排到统战部工作,想当新闻记者和创作文学作品的愿望一度搁浅。他整天忙于统战部工作,经常打交道的是民族资产阶级分子和各民主党派上海地方负责人以及各界爱国人士,可是没想到,工作中所接触到的人和事,却成了他日后创作《上海的早晨》最鲜活的素材。上海大厦工作人员笑称,周而复在上海大厦看着上海的日出,结合做上海民主人士、资本实业家的统战工作,涌现了创作《上海的早晨》的遐想和构思。

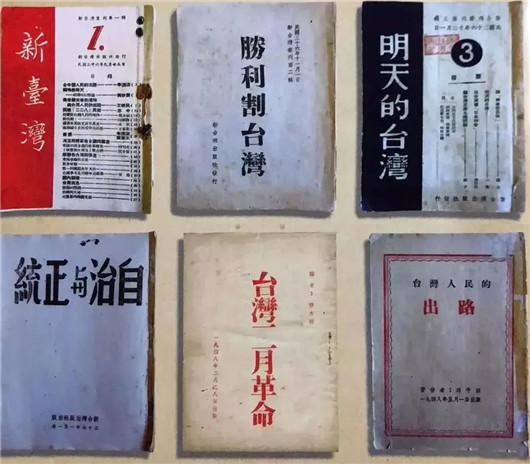

上海大厦的统战记忆不止于此,值得一提的是,这里还曾经是台盟总部的办公地。1949年7月31日,台盟华东总支部(台盟上海市委员会前身)在上海成立。同年11月台盟总部从北京迁到上海,与华东局统战部、上海市委统战部一起在百老汇大厦办公。这段时期,台盟总部领导台盟华东总支部团结带领盟员和所联系的台胞,围绕建设新中国、准备解放台湾和积极投身抗美援朝运动等做了大量的工作。当时社会影响力比较大的活动有两项:一是组织举行“二·二八”起义三周年纪念活动;二是积极投身抗美援朝运动,号召开展捐献武器运动,上海共有235位盟员和台胞参加捐献,捐献金额达62850万元(旧制人民币)。

图片说明:1949年9月21日,参加政协一次全会的台盟代表,左起:田富达、杨克煌、谢雪红、李伟光、王天强、林铿生(候补)

图片说明:《新台湾丛刊》1-6期

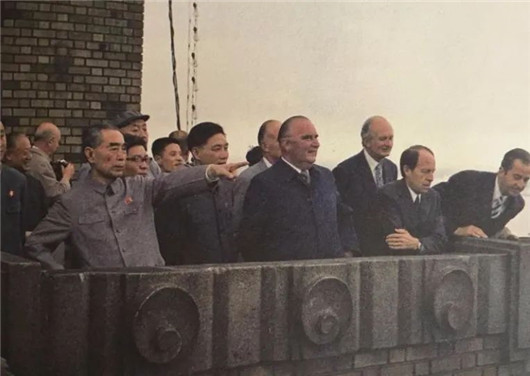

上海大厦是一个将外滩风光和浦东秀色一收眼底的绝好方位,从18楼观景平台向外滩看去,在一条仅有三里长的弧线上,鳞次栉比地矗立起52幢各种风格的大厦,有英国文艺复兴式、法国古典式、法国大住宅式、巴洛克式、哥特式、爱奥尼克式、东印度式、中西合式等建筑,将上海具有“万国建筑博览”标志性的建筑群尽收眼底。 20世纪70年代,上海尊贵外宾的旅游项目中一直有个保留节目:来上海大厦登高纵览。上海大厦曾先后接待过刘少奇、朱德、周恩来、陈云、邓小平、陈毅、李先念、李富春、宋庆龄等党和国家领导人,尤其是周恩来总理,生前十分青睐此处,多次陪同外宾登临。如今挂在上海大厦18楼贵宾室里的《登高铭牌》上记载:新中国成立后共有130多批世界各国政要登临上海大厦。

图片说明:1973年,周恩来陪同法国总统蓬皮杜登临上海大厦

图片说明:1975年,新加坡总理李光耀夫妇登临上海大厦

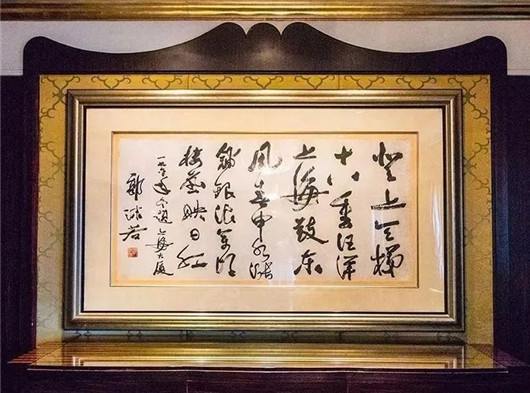

据说“上海大厦”四个大字出自郭沫若手笔,蕴藉沉稳的字体,与古铜色的外墙浑然天成,叙述着大厦历经的风云变幻。时光流转半个多世纪,上海大厦依旧延续着这座城市的记忆。楼前,苏州河静静流淌,外白渡桥风姿依然,唯有登上大厦18楼观景平台极目远眺,黄浦江的对岸早已发生翻天复地的变化,改革开放的浦东正以最美的姿态,展现新时代的风采。

|