|

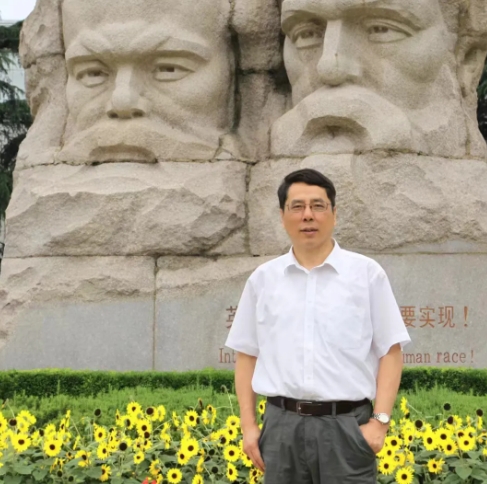

欧阳淞

中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员,全国党建研究会顾问,原中央党史研究室主任

徐建刚

上海市社联副主席,上海市中共党史学会副会长,中共上海市委党校原常务副校长

摘 要

中华人民共和国成立后,特别是随着社会主义改造完成,国家进入全面社会主义建设时期。针对如何进一步巩固和扩大党的统一战线,发挥民主党派的作用,毛泽东、党中央确定了“长期共存、互相监督”的方针,赋予民主党派更重大的政治责任,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的基本格局在社会主义条件下的进一步确立,为正确处理中国共产党与民主党派的关系、实行合作共事奠定了理论基础。

关键词

人民民主统一战线;《共同纲领》;“长期共存、互相监督”

阅读导引

一、协商共建新中国

二、从新政协到人民政治协商会议

三、“要有两个万岁”

“中国人民大团结万岁!”这是毛泽东1949年9月30日为中国人民政治协商会议起草的宣言中的口号,也是中国人民政治协商会议成立的主题。这一口号的三个关键词,“人民”“团结”“万岁”,最为集中地体现了中国共产党统一战线的精神。

中国共产党在领导新民主主义革命的进程中,把马克思主义基本原理同中国革命具体实际相结合,创造性地提出了党的统一战线理论。从国民革命联合阵线,到工农民主统一战线,再到抗日民族统一战线,党的统一战线理论也在实践中不断成熟和发展。

抗日战争胜利后,在面对中国两种前途、两个命运的大决战中,中国共产党代表全国各族人民的根本利益,团结各被压迫阶级、各人民团体、各少数民族、海外华侨和其他爱国人士,组织了最广泛的人民民主统一战线。在党的七届二中全会上,毛泽东面对即将取得全国胜利,建立新中国的任务,特别告诫全党,要从思想上工作上确立同党外人士长期合作的政策。中华人民共和国成立,建立了人民民主政权,基本完成了争取民族独立和人民解放的历史任务。党领导的统一战线,广泛性、代表性进一步扩大,为建设新中国打下了坚实的基础。

一、协商共建新中国

1945年8月,中国人民的抗日战争终于迎来了最终的胜利,这是中华民族近代以来抗击外来侵略取得的第一场完全胜利。广大人民群众迫切希望国家能够迅速进入重新建设的轨道,中国共产党代表人民的意愿,明确提出了“和平、民主、团结”三大口号,要求国民党政府立即召开由各党派和无党派人士参加的会议,成立联合政府,共商国家建设。毛泽东亲赴重庆,经过历时43天的谈判,国共双方签署了“双十协定”,同意以和平、民主、团结、统一为基础,召开政治协商会议,坚决避免内战,建设独立、自由和富强的新中国。

然而,国民党政府不顾全国人民的愿望,背信弃义,于1946年6月公然撕毁“双十协定”,出动军队开始大举进攻中原解放区。11月,国民党又不顾中国共产党和其他民主党派的反对,召开由其一手包办的“国民大会”。第二次国共合作关系正式宣告彻底破裂。

国民党的倒行逆施,遭到了全国人民的共同反对。1947年下半年,人民解放军军事上已从战略防御转入战略反攻,“打倒蒋介石,解放全中国”,国民党政权的垮台已成历史的必然。革命形势迅猛发展,统一战线也进入了一个转折点。打败国民党政府,在中国共产党的领导下,建立民主联合政府的新政权,已成为各民主党派的共同愿望和自觉选择。1947年12月,毛泽东在中共中央扩大会议(“十二月会议”)上明确指出:成立民主联合政府,是“人民解放军的,也是中国共产党的最基本的政治纲领”,而要取得这样的胜利,“没有一个包括全民族绝大多数人口的最广泛的统一战线,是不可能的”。

1948年春,南洋爱国华侨领袖陈嘉庚和民盟负责人沈钧儒都向中共提议:应迅速通电各民主党派,召开人民代表会议,成立新的联合政府政权机构,以对抗国民党召开的伪“国大”。这些建议,反映了各界人民的心声,得到中共中央的高度重视。

1948年4月30日,正值“五一”国际劳动节前夕。按惯例,中共每年都会在此刻发表重要政治主张。当时,正值毛泽东主持召开中共中央书记处会议,讨论邀请各民主党派和人民团体代表到解放区,商讨召开人民代表大会并成立民主联合政府问题。毛泽东高度重视“五一口号”的发布,并对当时新华社起草的初稿作了重要的完善、补充和修改。“五一口号”共23条,其中最核心的是第5条,即:“各民主党派、各人民团体及社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。”集中体现了中国共产党统一战线政策和未来新政权的构想。

4月30日深夜,经毛泽东审改后的“五一口号”,由新华社正式向外发布。5月1日,毛泽东即委托中共香港分局常委潘汉年转达,致信民革中央李济深和民盟中央沈钧儒,提出:“在目前形势下,召集人民代表大会,成立民主联合政府,加强各民主党派、各人民团体的相互合作,并拟订民主联合政府的施政纲领,业已成为必要。”5月1日,香港《华商报》全文刊登了“五一口号”。

“五一口号”一经见报公布,立即得到了各民主党派、各人民团体、无党派民主人士和海外华侨的热烈响应。5月2日,在香港的各民主党派集会讨论,一致认为召开新的政治协商会议、建立民主联合政府是中国“政治上的必须的途径”,“民主人士自应起来响应”。

5月5日,在香港的李济深、何香凝、沈钧儒、谭平山、郭沫若等民主党派领袖及著名民主人士,联名致电毛泽东,并发表《响应中共“五一”号召通电》,赞同召开新政协和成立民主联合政府,认为“五一口号”“适合人民时势之要求,尤符同人等之本旨。除电达中共表示同意外,事关国家民族前途,至为重要。全国人士自宜迅速集中意志,研讨办法,以期根绝反动,实现民主。用特奉达,至希速予策进,并盼赐教”。

6月4日,柳亚子、茅盾、章乃器、胡愈之等125名在香港的各界民主人士联合发表声明,响应中共“五一口号”:“由于这一个号召,民主阵营将会进一步地扩大,那样便可以加速反动政权的崩溃。”

此后,致公党、台盟、民进、民盟、农工党、民革、民建、九三学社、民联、民促、救国会等党派以及海外的华人华侨也纷纷发表声明,热烈响应中共中央“五一口号”。以此为标志,各民主党派和民主人士,事实上接受了中国共产党的纲领,承认了中国共产党的领导地位,为成立中国共产党领导的多党合作和政治协商制度拉开了序幕。

在中共中央发布“五一口号”之时,大多数民主人士并不在解放区。宋庆龄、张澜等著名民主人士居住在上海。而更多的民主人士,李济深、何香凝、沈钧儒等则集中在香港。8月1日,毛泽东电复各民主党派与无党派民主人士,邀请他们北上解放区,共同商讨即将召开的新政协会议时间、地点、召集者、范围、议题等,“并以卓见见示”。

为了保证滞留在香港的各民主党派领袖人物、无党派民主人士能够通过国民党的封锁,安全北上抵达解放区,周恩来作了周密安排,提出了“保密、谨慎、周到、安全”的八字方针,并亲自指挥,在1946年9月,将长期在国统区工作,与民主人士关系密切的潘汉年从上海局调到香港分局,同香港分局书记方方一起具体负责。1948年8月初,又派钱之光以解放区救济总署特派员的名义,前往香港租用外国商船,以运送南北货物作为掩护,打通北上的航线。

从1948年9月开始至1949年9月,共有20多批、1000多名民主人士,在中共的安排下,或陆路或水路,甚至借道朝鲜,穿过层层封锁,陆续到达东北、华北解放区,然后转赴北平。

对民主人士中的代表人物,中共中央更是倍加关注。“五一口号”发表时,民盟主席张澜身处尚未解放的上海。国民党白色恐怖,已将他列入迫害名单,1949年5月24日,张澜由中共地下党组织营救,成功脱险。上海解放的第二天,这位历经近代风云变幻的77岁老人,代表民盟亲自撰文写道:“中国历史上最伟大、最光荣的人民革命已经取得全国范围的彻底胜利。我们站在各民主党派的立场,谨先向可敬可爱的人民解放军表示热烈的欢迎,同时,我们向领导这个人民革命的中国共产党及中国共产党的领袖毛泽东先生表示热诚的庆贺。”“这是中国共产党所领导而中国各民主党派所共同参加的人民革命,这是中国全体人民整个民族彻底翻身、彻底解放的革命。”

宋庆龄是中国共产党的长期挚友,继承、捍卫和发展了孙中山先生的新三民主义,给中国共产党提供了巨大帮助。在筹建新中国时,毛泽东、周恩来都把邀请宋庆龄北上参加新中国的筹建,作为重要的任务。1949年1月19日,毛泽东、周恩来联名致信宋庆龄:“新的政治协商会议将在华北召开,中国人民革命历尽艰辛,中山先生遗志迄今始告实现。至祈先生命驾北来,参加此一人民历史伟大的事业。”5月27日,上海解放。为邀请宋庆龄,毛泽东亲自写信:

庆龄先生:

重庆违教,忽近四年。仰望之诚,与日俱积。兹者全国革命胜利在即,建设大计,亟待商筹,特派邓颖超同志趋前致候,专诚欢迎先生北上。敬希命驾莅平,以便就近请教,至祈勿却为盼!专此。敬颂

大安!

毛泽东

一九四九年六月十九日

随后,周恩来专门起草了邀请信:

庆龄先生,沪滨告别,瞬近三年,每当蒋贼肆虐之际,辄以先生安全为念。今幸解放迅速,先生从此永脱险境,诚人民之大喜,私心亦为之大慰。现全国胜利在即,新中国建设有待于先生指教者正多,敢借颖超专诚迎迓之便,略陈渴望先生北上之情。敬希早日命驾,实为至幸。敬颂

大安!

周恩来

一九四九年六月二十一日

此信饱含中国共产党对宋庆龄北上参加新中国成立的热切期盼,周总理写好信后便交给毛主席过目。毛主席将“略陈渴望先生北上之情”改成了“谨陈渴望先生北上之情”,一个“谨”字恰到好处地抒发了内心的无限仰慕。6月,邓颖超、廖梦醒受中央委托,带着邀请信专门赴上海,登门拜访邀请宋庆龄北上,参加新中国的筹建。

在中国共产党的盛情邀请下,8月25日晚,宋庆龄专列从上海出发,三天后到达北京,毛泽东亲自率领朱德、周恩来、林伯渠、董必武、李济深、何香凝、沈钧儒等50余位中共领导人和民主党派负责人,到车站热烈欢迎。当晚,还特别为宋庆龄举行了欢迎宴会。

邀请大批民主人士北上共同参加新中国的成立,显示了人心所向、大势所趋,也充分显示了人民民主统一战线的广泛性和包容性。

二、从新政协到人民政治协商会议

1949年1月1日,毛泽东在《将革命进行到底》的新年元旦献词中,把召开政治协商会议、宣告中华人民共和国成立、组成共和国的中央政府,作为当年的主要任务。1月22日,李济深、沈钧儒、马叙伦、郭沫若等55位民主人士发表《我们对于时局的意见》,期待在中国共产党的领导下,革命迅速成功,独立、自由、和平、幸福的新中国早日实现。

随着大批民主人士北上,参与新中国的筹建,迅速召开承担着“协商建国”特殊历史使命的新政协已摆上议事日程。为统一全党思想,1949年3月,毛泽东在七届二中全会上特别告诫全党:“我党同党外民主人士长期合作的政策,必须在全党思想上和工作上确定下来。”

1949年6月15日至19日,新政协筹备会第一次全体会议召开,决定成立常务委员会,毛泽东被推选为主任,周恩来、李济深、沈钧儒、郭沫若、陈叔通为副主任,李维汉为秘书长,下设6个小组。毛泽东在讲话中要求:“完成各项必要的准备工作,迅速召开新的政治协商会议,成立民主联合政府,以便领导全国人民,以最快速度肃清国民党反动派的残余力量,统一全中国。”

在各项准备工作中,最重要的基础工作就是起草新政协的《共同纲领》和确定参加新政协的人选名单。

《共同纲领》是共产党领导的民主联合政府的施政纲领,在新中国成立后,宪法还未完成时,起着临时宪法的作用,规定了新中国的国家性质、人民的基本权利和义务、政权机关、军事制度、经济政策、文化教育政策、民族政策和外交政策。

中共中央对此项工作高度重视,由周恩来负责起草工作。为了集中精力起草文件,周恩来专门用了一周时间,八易其稿修改文件,经毛泽东审阅,标题从最初的《新民主主义纲领》改名为《新民主主义的共同纲领》,其中“新政治协商会议”也改成“中国人民政治协商会议”。对此,周恩来专门作了说明:如果形成固定的统一战线形式,名称也要固定一下,建议称为中国人民政治协商会议。要合作就要有各党派统一合作的组织,这个组织就叫中国人民政治协商会议,要长期存在。

进入9月,《共同纲领》再一次修改、定稿,定名为《中国人民政治协商会议共同纲领》(简称《共同纲领》)。毛泽东直接参与了最后阶段的定稿工作,据统计,从9月3日至11日,毛泽东至少四次对《共同纲领》作了细心修改,改动达200多处。周恩来负责《共同纲领》的起草和协调工作,前后修改了100余处,至少十易其稿。《共同纲领》三次起草过程,都广泛吸收了民主人士的政治纲领或主张。对于如此反复推敲,周恩来专门作了说明:“新民主主义议事的特点之一,就是会前经过多方协商和酝酿,使大家都对要讨论决定的东西事先有个认识和了解,然后再拿到会议上去讨论决定,达成共同的协议。”

《共同纲领》的制定,充分照顾各方面的利益,形成民主统一战线内部各界各派的最大公约数,在重大问题上达成了高度的共识,成为各族各界广泛团结的政治基础。特别是在所有制结构中,明确了五种经济成分共同发展,没有写入“社会主义”四个字。

1949年9月17日,新政协筹备会第二次全体会议基本通过《中国人民政治协商会议共同纲领》草案等三个文件,并决定将它们提交即将召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议讨论,将新的政治协商会议正式定名为“中国人民政治协商会议”。

由于新政协的人员组成主要由协商产生,因此,必须兼顾各方面的代表人物,广泛团结各界人士。在中共中央进北平的途中,毛泽东曾交代周恩来,新政府的人员要特别照顾历史上作过贡献的各民主党派领导人。经过三个月的紧张协商,最终确定新政协代表:中国共产党和各民主党派、地区、军队、人民团体和特别邀请的5个方面、45个单位的662名代表。这份名单中,中共党员44%,工农代表和无党派代表26%,民主党派30%,具有极大的广泛性和代表性,真正体现了全国各族人民、各民主阶级和一切爱国人士的空前大团结。

对这样的安排,当时党内不少人有想法,发牢骚:“我们打天下,民主人士坐天下!”民主人士担任国家重要领导职务是“无功受禄”;有的人还认为对民主人士、起义将领安排高位是右倾,等等。为此,周恩来和林伯渠在政协大会选举之前发出了《中国共产党人民政协党组关于选举问题的紧急通知》,强调要保证党外人士顺利当选。

1949年9月,政协会议按程序进入人事议程。中央人民政府6个副主席,共产党3个,宋庆龄、李济深和张澜三位民主人士当选副主席。

中央人民政府的成员中,民主党派和无党派人士也占了相当大的比例:在中央人民政府的56位委员中,民主党派和无党派人士有27位;政务院4位副总理中,民主党派和无党派人士有2位;15名政务委员中,民主党派和无党派人士有9位。担任各部(委)部长(主任)的民主党派、无党派人士有谭平山、朱学范、章伯钧、傅作义、马叙伦、史良等14名民主党派和无党派人士,他们担任了15个部和委员会的正职部长和主任。

对于共产党员的安排,周恩来反而十分严格。邓颖超在国共合作时期就是参政员,有的民主人士说,怎么论邓颖超都够资格当部长。周恩来却说:我的夫人能当部长,部长的夫人就能当局长。周恩来坚持不让邓颖超参加政务院。

对新中国人民政府的人事安排,毛泽东曾在与一些党外民主人士谈话时,风趣地比喻说:现在正有人主张共产党包办呢,我们包办得了吗?不能包办的。大家来合作,应该我们大家合作来包办。

三、“要有两个万岁”

中华人民共和国的成立,标志着新民主主义革命的基本胜利。在中国共产党的领导下,在社会主义制度下,如何坚持党的统一战线,如何认识各民主党派在新中国政治生活中的地位和作用,新中国要不要仿效苏联等其他社会主义国家的做法,取消各民主党派,成为一个必须面对的现实问题。

问题首先来自各民主党派。有的民主党派从自身成立的初衷和奋斗目标出发,认为新中国人民政权已经建立,民主党派成立时的奋斗目标已经完成,可以说已完成了历史使命,因此没有必要继续存在;也有的民主党派认为,参加成员都以知识分子为主,区别不大,完全可以合并到一起。在此情况下,由沈钧儒领导的中国人民救国会率先提议解散,在征得中央统战部同意后,1949年12月18日,救国会在《人民日报》发表解散宣言,正式宣布解散。其他几个民主党派,也在内部酝酿解散。

对民主党派的解散,毛泽东明确表示不同意见。救国会宣布解散时,毛泽东正在苏联访问,不在国内,回国后听说此事深表惋惜。

为解决新中国成立后党的统一战线出现的问题,1950年3月,中共中央在北京召开了第一次全国统战工作会议。会议主题是研究新中国成立初期统战工作的方针任务和各方面统战政策。关于民主党派在新中国的性质和存在问题自然也成为讨论的主要话题,有人认为,民主党派是为争取民主而成立的,现在新中国已实现了民主,其历史使命已完成了;有人认为,对民主党派在政治上去抬高他们、在组织上去扩大他们,是自找麻烦;有人认为,民主党派只不过“一根头发的功劳”。

毛泽东始终关注会议的情况。其实,早在新中国成立前,中共中央已经明确,新中国成立后,不采取苏联的单一政党制度。在得知会议的争论后,毛泽东专门同中央有关部门同志谈话,批评党内一些同志的错误想法,指出:对民主党派及非中共人士不重视,是一种社会现象,不仅党内有,党外也有。要向大家说清楚,从长远和整体看,必须要民主党派。民主党派和民主人士是联系资产阶级、小资产阶级的,政权中要有他们的代表才行。有人认为民主党派只是“一根头发的功劳”,“一根头发拔去不拔去都一样”的说法是不对的。

当时,很多人认为,民主党派从人数上说,只有一万多一点,同中共近450万党员相比,确实比较弱小。毛泽东对此专门指出,不能从成员的绝对数看,而要从民主党派背后联系的人来看,他们代表了一个社会阶层,并用了民主党派“不是一根头发,而是一把头发,不可藐视”来作比喻。因此,对民主党派在抗战时有的“团结、抗战、进步”口号,今天应该是“团结、建设、进步”。要团结他们,使他们进步,帮助他们解决问题。要给事做,尊重他们,当作自己的干部一样,手掌手背都是肉,不能有厚薄。对他们要平等,不能莲花出水有高低。

为了进一步发挥民主党派在新中国建设中的作用,周恩来专门代表中共中央向民主党派提出了发展成员的建议。1952年6月,中共中央批准了《关于民主党派工作的决定》,批评党内存在的“左”倾情绪和官僚主义作风,确定了各民主党派着重发展中上层有代表性的人物的方针,“我党对民主党派的发展党员,应继续予以积极协助”,并根据各民主党派的历史,确定了主要活动范围和发展重点,形成各自的党派特色。到1953年初,全国各民主党派人数达到2万余人,较1950年底增加了近一倍。

1956年,对资本主义工商业的社会主义改造完成,在社会主义经济制度基本建立的情况下,依据“共同纲领”而形成的多党合作还要不要坚持下去,作为民族资产阶级代表的民主党派,是否有必要继续存在下去,当时在共产党内和民主党派内部,都有新的不同看法。许多人认为,各民主党派的阶级基础主要是民族资产阶级和小资产阶级,现在进入社会主义了,民主党派的阶级基础已不复存在,自然是“皮之不存,毛将焉附”,应该同苏联一样,不要民主党派。

对这一问题,毛泽东、中共中央有着清醒的认识,中国有自己的国情,革命和建设同苏联不同:苏联的资产阶级是革命的对立面,而中国的民族资产阶级是革命的同盟军;苏联对资产阶级采取的是没收政策,而中国对资本主义工商业的改造是采取和平赎买的政策。因此,中国共产党领导的多党合作,既有历史渊源、沿革,还有现实的基础和必要。

1956年4月,毛泽东在听取汇报时,提出了“两个万岁”的口号:要有两个万岁,共产党万岁,民主党派也万岁。他总结苏联经验教训,认为一个缺点就是单一政党体制,不容易听到不同意见。周恩来也说:“一个党,就是一鼻孔出气,呼吸就不舒适,会使思想僵化,社会发展停滞起来。”保持民主党派,可以听到不同意见,对共产党、对社会主义都有利。

在广泛调研的基础上,毛泽东相继做了《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话。在这两篇重要讲话中,毛泽东对进一步巩固和发展多党合作的政治制度作了详细的阐述,并将其作为一项长期坚持的政治制度。“究竟是一个党好,还是几个党好?现在看来,恐怕是几个党好。不但过去如此,而且将来也可以如此,就是长期共存,互相监督。”“打倒一切,把其他党派搞得光光的,只剩下共产党的办法,很少能听到不同意见,弄得大家无所顾忌,这样做很不好。”

“两个万岁”是中国共产党从中国实际出发,对社会主义政治制度的新发展。

6月25日,李维汉在一届人大三次会议上作《巩固和扩大人民民主统一战线》的发言。将毛泽东“两个万岁”的讲话正式表述为“长期共存、互相监督”,强调指出:“这个方针的提出,同时就是再一次地宣告,同党外人士实行民主合作,是共产党的一条‘固定不移’和‘永远不变’的原则。”“我们应当宣传长期共存和互相监督的方针。”

根据这一思想,1956年9月,刘少奇代表中共中央在党的八大政治报告中郑重宣布,在今后,“应当采取共产党和民主党派长期共存、互相监督的方针”。“党必须教育那些不善于同党外的人合作的党员迅速克服自己的缺点,这是目前巩固人民民主统一战线的重要任务之一”。邓小平在党的八大上所作的《关于修改党的章程的报告》中,对“长期共存、互相监督”方针作了阐述。他说:“这些党外的民主人士,能够对于我们党提供一种单靠党员所不容易提供的监督,能够发现我们工作中的一些我们所没有发现的错误和缺点,能够对于我们的工作作出有益的帮助。在社会主义改造取得了决定性的胜利以后,在他们的立场和我们的立场比以前更加接近以后,他们可以给我们的帮助只有越来越多。”1957年4月,邓小平同志在题为《共产党要接受监督》的报告中,把这一方针阐述得更为透彻:“有监督比没有监督好,一部分人出主意不如大家出主意。共产党总是从一个角度看问题,民主党派就可以从另一个角度看问题,出主意。这样,反映的问题更多,处理问题会更全面,对下决心会更有利,制定的方针政策会比较恰当,即使发生了问题也比较容易纠正。”

1957年2月,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中,对中国共产党“长期共存、互相监督”方针作了进一步阐述:“‘长期共存、互相监督’这个口号,也是我国具体的历史条件的产物。这个口号并不是突然提出来的,它已经经过了好几年的酝酿。长期共存的思想已经存在很久了。到去年,社会主义制度已基本建立,这些口号就明确地提出来了。”“共产党同各民主党派长期共存,这是我们的愿望,也是我们的方针。”“为什么要让民主党派监督共产党呢?这是因为一个党同一个人一样,耳边很需要听到不同的声音。大家知道,主要监督共产党的是劳动人民和党员群众。但是有了民主党派,对我们更为有益。”

“长期共存、互相监督”方针的提出,标志着中国共产党领导的多党合作的基本格局在社会主义条件下的进一步确立,为正确处理中国共产党与民主党派的关系、实行合作共事奠定了理论基础。

|