|

作者简介:

张海东,上海大学社会学院教授、博导,上海新的社会阶层研究中心执行主任,上海大学上海社会科学调查中心主任。

袁 博,重庆工商大学法学与社会学学院讲师。

本文为国家社会科学基金重大项目“新社会阶层的社会流动与社会政治态度研究”(17ZDA111);国家社会科学基金重点项目“新社会阶层的社会流动与政治态度研究”(17ASH004);重庆工商大学高层次人才科研启动项目“新社会阶层的市场能力、市场地位与职业流动”(2255013),刊发于《上海市社会主义学院学报》2022年第3期。

摘要:

本文基于我国特大城市调查数据,分析了新的社会阶层的职业流动特征与模式。发现新的社会阶层相较于其他职业群体,在职业流动特征上呈现出高频次、年轻化、市场化趋势;在代内流动模式上显现出流出“粘性效应”和流入“壁垒效应”;在代际流动模式上则显现出流入“循环效应”。上述发现有助于从社会结构变迁的框架中深入理解新的社会阶层的结构化特征。

关键词:新的社会阶层;职业流动;特征与模式

新的社会阶层是伴随着我国经济社会转型而诞生的新兴社会群体,在四十余年的经济社会高速发展期,该群体不仅作为经济建设者直接参与其中,更是成为了推动我国社会结构变迁的重要力量。一方面,只有在社会结构变迁的框架中研究新的社会阶层,才能更深入地理解该群体在中国特色社会主义社会结构中的位置与作用[1];另一方面,社会流动是社会分层的过程,是从动态视角观察社会结构变迁的主要方式。社会流动可以分为代际与代内流动两个维度,其中代内社会流动也称职业流动,主要关注的是人们在其初职与现职间的职业变动过程,以及由此引发的社会经济地位升降状况。因此,从职业流动视角出发观察新的社会阶层,无疑能够更加深入地理解该群体的结构性特征,及其对我国当前社会结构变迁所起到的重要作用。

本文主要从以下两个视角入手界定并操作化新的社会阶层这一概念:一是基于我国统一战线工作将新的社会阶层界定为从事某几类“职业”的劳动者的微观视角入手,强调新的社会阶层人士主要包括“民营企业和外商投资企业管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业者、新媒体从业人员”这四类具体的职业群体[2];二是从社会分层研究对新的社会阶层应归属于某一社会“阶层”的宏观视角入手,强调新的社会阶层大多处于体制外社会中间阶层,属于具有管理权限或掌握专业技能的“白领”阶层[3-4]。根据上述概念界定,对我国特大城市抽样调查数据进行群体划分①,可知当前我国特大城市的新的社会阶层比例已达24.49%,即四分之一的城市居民都可以被划分为新的社会阶层,这一比例所对应的人口规模无疑是巨大的(见表1)。

表1 特大城市各类群体分布比例

单位:%

.png)

一、新的社会阶层的职业流动特征

习近平总书记曾指出:“一个流动的中国,充满了繁荣发展的活力。”高水平的社会流动是现代社会的重要特征之一,也是特大城市聚集人力资本,促进社会和谐的重要渠道[5]。职业流动作为社会流动中最为关键的形式之一,关注的是个体劳动者或某一社会阶层在其职业出身与职业获得这一职业生涯之间的职业变化过程。而观察这一变化过程的基本指标就包括职业流动的频次、职业流动的原因,以及职业流动的渠道等。

(一)新的社会阶层的职业流动频次

职业流动频次或频率是描述人们职业流动现象的最直观指标之一。本文将职业流动频次定义为样本从初职到现职(或退休前最后一份工作)之间,更换工作的总次数。需要说明的是,这里的“换工作”主要是指一般意义上的“跳槽”,即更换工作单位,而工作单位内的职位调动不被视为换工作。在这一定义下,我们考察了新的社会阶层与其他职业群体的职业流动频次差异,以及新的社会阶层职业流动的世代差异与城市差异。

1. 新的社会阶层职业流动频次较高

表2展示了特大城市各类职业群体的职业流动频次。首先,从总体平均水平来看,特大城市样本有过职业流动经历的样本与没有职业流动经历的样本比例基本各占一半。在有过职业流动经历的样本中,有近三成样本(28.31%)只换过1-2次工作,15.78%的样本换过3-4次工作,而仅有6.28%的样本换过5次及以上工作。其次,有近六成新的社会阶层人士(57.67%)更换过工作,比例高于总体平均水平(50.37%),且无论是换过1-2次工作(32.32%)、换过3-4次工作(17.93%),还是换过5次及以上工作(7.42%)的比例均高于总体平均值。

表2 特大城市各类群体职业流动频次

单位:%

2. 70/80后是新的社会阶层职业流动的主力军

根据我们对职业流动频次的定义,不难发现一个问题,即随着年龄或工龄的增长,人们更换工作的机会或次数可能会更多,所以这里可能存在着职业流动频次与个体年龄的共线性效应,需要谨慎处理。基于此,我们将特大城市全体样本划分为了四个出生世代,包括“50/60后”(1954~1969年生)、“70后”(1970~1979年生)、“80后”(1980~1989年生)、“90/00后”(1990~2001年生),通过对不同世代出生样本的划分,能够从一定程度上抵消掉这种共线性特征,从而更清晰地反映新的社会阶层的职业流动频次。

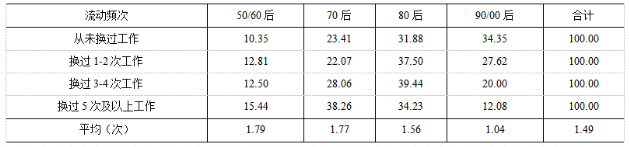

表3展示了新的社会阶层职业流动频次的世代差异状况。首先,从平均值来看,新的社会阶层总体平均流动频次为1.49次。其中50/60后平均流动频次最高,达到1.79次;90/00后平均流动频次最低,仅1.04次。四个世代的平均流动频次呈现依次递减的趋势,这一点应证了职业流动频次与年龄之间存在共线性的假设。其次,从各个出生世代的新的社会阶层职业流动频次分布比例的差异来看,在换过1-2次工作的新的社会阶层人士中,占比最高的是80后,达到37.50%;在换过3-4次工作的新的社会阶层人士中,占比最高的也是80后,达到了39.44%;在换过5次及以上工作的新的社会阶层人士中,占比最高的是70后,达到了38.26%。这说明了在新的社会阶层中,职业流动的主力军是70后与80后这些中生代,而非50/60后和新生代群体。

表3 新的社会阶层职业流动频次的世代差异

单位:%,次

3. 长三角城市群新的社会阶层具备更高的职业流动频次

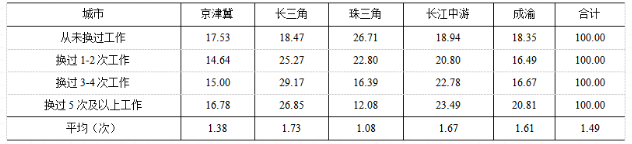

职业流动除了具有年龄上的世代差异之外,也具有地域上的城市差异。我国地大物博,东中西部城市之间的经济与社会发展向来具有一定差距,而在改革开放初期确立的特区制度,从某种程度上更是加剧了这一差异。表4展示了新的社会阶层职业流动频次的城市群差异。首先,从各城市群新的社会阶层的平均职业流动频次来看,长三角城市群新的社会阶层的平均职业流动频次最高,达到了1.73次,紧随其后是长江中游城市群1.67次、成渝双城经济圈1.61次,且上述三个城市群的平均职业流动频次均超过了总体平均值(1.49次)。其次,从各城市群的新的社会阶层职业流动频次分布比例的差异来看,在换过工作的新的社会阶层人士中,无论是换过1-2次、3-4次,还是5次及以上,均为长三角城市群占比最高,分别达到了25.27%、29.17%、26.85%,说明相较于其他城市群,长三角城市群的新的社会阶层职业流动频次明显更高。

表4 新的社会阶层职业流动频次的城市群差异

单位:%,次

(二)新的社会阶层的职业流动原因

1. 提升收入是人员向新的社会阶层流动的最主要原因

在厘清了新的社会阶层的职业流动频次后,我们需要进一步追问:“他们为什么会换工作?”如前文所述,因为我们的样本被界定为新的社会阶层或其他职业群体时,主要依据的就是其目前的职业或者退休前的最后一份职业,所以上述问题也就转化为了“他们为什么会辞掉原来的工作而选择现在这份新的社会阶层的工作?”如果从职业流动的动机看,我们基本可以把人们换工作的原因归为两大类,一类是主动“跳槽”,以谋求更高的收入、更优质的工作环境、更好的晋升平台、更高的职业地位等;另一类则是被动“离职”,出于组织调动、单位倒闭、被解雇等。表5展示了特大城市各类职业群体最近一次换工作的主要原因的比例分布情况。首先,从总体分布比例看,特大城市各类职业群体最近一次换工作的最主要原因是原工作挣钱少,这一比例占到全体样本的三成以上(31.11%);其次是与家庭相关的原因,如孩子上学或照顾老人的需要,这一比例占到全样本的17.41%;除去其他原因,位列第三的原因是自己创业,占比9.99%。上述三类原因占比接近六成(58.51%),说明特大城市劳动力换工作主要还是主动“跳槽”,而非被动“离职”。其次,从新的社会阶层样本最近一次换工作的主要原因分布比例来看,相较于其他职业群体,新的社会阶层样本认为上一份工作挣钱少的比例更高,达到了34.16%,位列所有职业群体之首。再次,对比各类职业群体选择被解雇这一原因的比例分布可知,新的社会阶层上一份工作是被解雇的比例仅为0.98%,在所有职业群体中占比最低,这一点从侧面也说明流入新的社会阶层的劳动者是具备较强的市场能力的。

表5 特大城市各类群体职业流动原因

单位:%

2. 80后新的社会阶层更倾向于主动“跳槽”

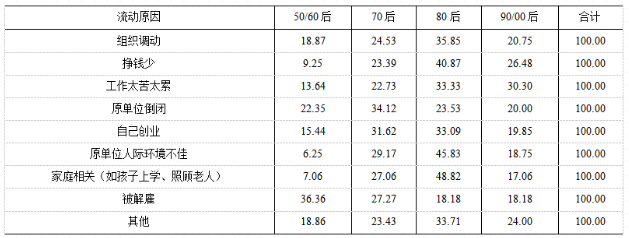

考虑到不同出生世代的样本职业流动的原因可能会受到其所处时代社会大环境与经济文化等因素的干扰,所以我们也需要具体考察一下各个出生世代的新的社会阶层职业流动原因的差异性。表6展示了特大城市各出生世代的新的社会阶层最近一次换工作的主要原因的比例分布情况。一方面,从主动“跳槽”的相关原因来看,如挣钱少、工作太苦太累、自己创业、原单位人际环境不佳、家庭相关等原因,均为80后分布比例最高;其中挣钱少(40.87%)、原单位人际环境不佳(45.83%)、家庭相关(48.82%)的80后新的社会阶层占比更是超过了四成。另一方面,从被动“离职”的相关原因来看,如原单位倒闭、被解雇等原因,主要集中在50/60后与70后新的社会阶层人士身上。上述新的社会阶层职业流动原因的世代差异表明,不同世代出身的劳动者,其职业流动原因是具有明显的时代特征的。80后新的社会阶层出生于改革开放后,该群体进入劳动力市场时单位社会已开始瓦解,相对自由的职业流动渠道与市场对就业岗位的大量需求刺激着这一群体更多地主动作出职业流动选择。

表6 新的社会阶层职业流动原因的世代差异

单位:%

(三)新的社会阶层的职业流动途径

职业流动途径也称职业流动渠道,一般是指劳动者获取现职或退休前最后一份工作的途径或渠道。职业流动途径能够在职业流动频率与原因的基础上,进一步反映出劳动者的职业流动的同期群效应,即来自所处时代大背景或称社会结构性因素对其职业流动所产生的影响。在本文中,我们将“顶替父母/亲属”“国家招录/分配、组织调动”这两种途径归纳为“计划分配途径”;将“个人直接申请/应聘方式”界定为“市场途径”;将“他人推荐”“继承家族企业/公司”这两种方式归纳为“社会网络途径”[6],并将无法准确归纳进上述类型或多种类型混合的途径定义为“其他途径”。在上述分类基础上,我们将重点讨论新的社会阶层相较于其他职业群体的职业流动途径差异,以及新的社会阶层职业流动途径的世代差异与城市群差异。

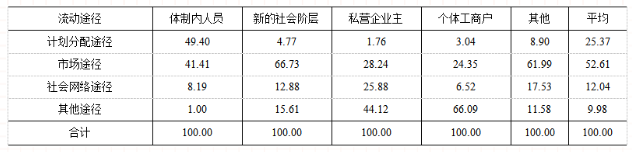

1. 新的社会阶层主要依靠市场途径实现职业流动

表7展示了特大城市各类职业群体基于上述分类标准下的职业流动途径分布差异状况。首先,从总体平均水平来看,特大城市各类职业群体中,有超过半数样本(52.61%)属于通过市场途径获取现职或退休前最后一份工作的,接下来依次是计划分配途径(25.37%)和网络途径(12.04%)。说明自改革开放及市场转型以来,我国特大城市劳动力的职业流动,主要还是通过市场途径完成的。其次,从新的社会阶层与其他职业群体在各种职业流动途径上的占比差异来看,可知新的社会阶层内部有66.73%的样本是通过市场途径获取现在这份新的社会阶层工作的,这一比例远高于其他各类职业群体。上述数据表明,在改革开放大背景下,我国城市劳动力市场职业流动途径逐步开放,市场化程度越来越高,新的社会阶层在这其中更是具备高度市场化的职业流动途径,这从侧面反映出新的社会阶层拥有较强的市场能力。

表7 特大城市各类群体职业流动途径

单位:%

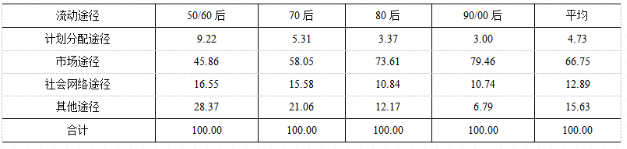

2. 新的社会阶层越年轻则其市场化程度越高

如上文所述,职业流动途径与劳动者身处的时代与社会背景有密不可分的关系。在计划经济时代,劳动力市场发育尚不充分,单位制度与户籍制度都限制着劳动者实现自由流动;而市场经济时代,充分的市场竞争可能会使得具备市场能力的劳动者更多地通过运用社会网络或市场途径实现职业流动。所以,我们有必要就新的社会阶层职业流动途径的世代差异作一些分析,以发掘其职业流动的结构性因素。表8展示了各出生世代的新的社会阶层获取现职的途径差异分布状况。首先,从总体平均水平来看,有66.75%的新的社会阶层是通过市场途径获取现职的;除去其他途径,接下来依次是社会网络途径占比12.89%,计划分配途径占比4.73%。其次,从各个出生世代的新的社会阶层职业流动途径的分布差异来看,90/00后新的社会阶层通过市场途径获取现职的比例高达79.46%,然后依次是80后(73.61%)、70后(58.05%)、50/60后(45.86%);90/00后新的社会阶层通过计划分配途径(3.00%)和社会网络途径(10.74%)获取现职的比例在四个出生世代中均处于最低水平。上述情况说明,职业流动途径的确和劳动者的出生世代紧密关联,且就新的社会阶层而言,这种关联表现为新的社会阶层越年轻,则其通过市场化途径实现职业流动的概率就越大;而相应地通过计划分配和社会网络途径实现职业流动的概率也就越小。这反映出新的社会阶层职业流动途径充分的市场化程度。

表8 新的社会阶层职业流动途径的世代差异

单位:%

3. 东部沿海地区新的社会阶层职业流动市场化程度更高

职业流动途径除了具有世代差异,同样可能具有地区差异。一个普遍的观点是,经济与社会发展越发达的地区,其职业流动途径的市场化程度就越高。这一观点在新的社会阶层的职业流动途径上是否也成立,还有待验证。表9展示了新的社会阶层职业流动途径的城市群差异。首先,从市场途径来看,珠三角城市群的新的社会阶层通过市场途径实现职业流动的占比为73.38%,位列五大城市群之首;接下来依次是京津冀城市群(69.39%)、长三角城市群(67.14%)、成渝城市群(63.51%)、长江中游城市群(59.72%)。这其中处于东部沿海地区的京津冀、长三角、珠三角三大城市群比例均超过总体平均比例(66.73%),而处于中部地区的长江中游城市群和西部地区的成渝城市群则未能达到平均水平。其次,从计划分配途径来看,处于东部地区的京津冀城市群(6.38%)、长三角城市群(5.86%)、珠三角城市群(5.04%)占比均高于总体平均水平(4.77%),而处于中部地区的长江中游城市群(3.34%)和西部地区的成渝城市群(3.23%)则明显低于平均水平。再次,社会网络途径的地区差异则刚好与前两类途径相反:长江中游城市群新的社会阶层通过社会网络途径实现职业流动的比例最高,达到了16.11%;位于第二的成渝城市群占比也达到了14.09%;相比之下处于东部地区的京津冀城市群(9.95%)、长三角城市群(10.83%)、珠三角城市群(13.13%)则排在后三位。上述数据清晰地应证了新的社会阶层的职业流动途径与其身处的城市地区有明显相关性:即东部地区新的社会阶层更倾向于通过市场途径和计划分配途径实现职业流动,而中西部地区新的社会阶层则更倾向于借助社会网络途径实现职业流动。这也从侧面反映出地区经济发展差异对新的社会阶层职业流动途径的显著影响。

表9 新的社会阶层职业流动途径的城市差异

单位:%

二、新的社会阶层的职业流动模式

在勾勒出特大城市新的社会阶层的基本职业流动特征后,我们尝试运用流动表来分析新的社会阶层的职业流动模式。流动表分析依据人们在两个时间点上所从事的职业来建构列联表,并以此分析相同行变量与列变量交互分类后的频次分布状况,从而推论人们实现职业流动背后所隐藏的社会地位升降逻辑。

(一)新的社会阶层的代内职业流动

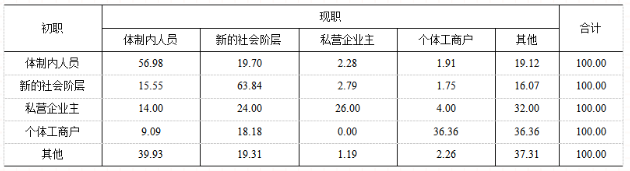

1. 新的社会阶层代内职业流出具有“粘性效应”

表10展示了特大城市各类职业群体的代内职业流动的流出百分比。首先,观察列联表从左上方向右下方前进的这一条对角线,该对角线穿过的交互表格反映的是样本初职与现职保持一致的百分比,这一比例能够从侧面说明流出该职业的“粘性效应”。对比对角线上各职业类别初职与现职一致的比例,可知其中新的社会阶层职业的“粘性效应”是最高的,达到了63.84%。换句话说,即初职为新的社会阶层,而现职流出到其他职业的样本比例是最低的。对这一数据结果的可能解释是,如果人们初职的收入水平、工作环境、职业晋升等各方面条件较其他职业更为优越,那么人们就没有理由主动流出该职业而选择其他职业。所以这也就说明了新的社会阶层这一职业类型相较于其他职业类型可能具备更优越的职业地位与条件,使得一旦进入到这一职业的劳动者没有必要再流出该职业而寻找更好的职业类型。新的社会阶层在这一数据上甚至超越了体制内职业的“粘性效应”,虽然体制内人员初职与现职一致的比例也达到56.98%,远高于除了新的社会阶层之外的其他职业类型。其次,如果专门考察初职为新的社会阶层的样本其现职流出到其他职业类型的情况,可知有15.55%的人流动到了体制内就业,实现了跨体制流动;有2.79%成为了私营企业主,有1.75%成为了个体工商户,即合计4.54%的新的社会阶层变成了两类非公经济人士;还有16.07%流向了其他各种职业类型。

表10 特大城市各类群体代内职业流动:流出百分比

单位:%

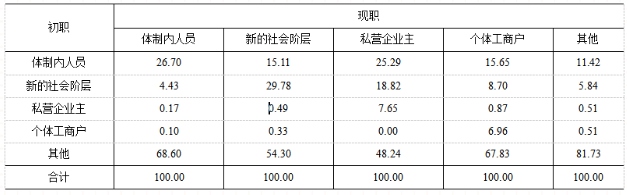

2. 新的社会阶层代内职业流入具有“壁垒效应”

表11展示了特大城市各类职业群体的代内职业流动的流入百分比。首先,从左上方向右下方前进的对角线百分比,反映了特大城市各类职业群体初职与现职保持一致的占比情况,它从侧面反映出了人们要流入该职业是否存在“壁垒效应”。从数据结果来看,特大城市样本初职与现职保持一致比例最高的职业类型为新的社会阶层,其比例达到了29.78%,接下来依次是体制内人员占比26.70%,私营企业主占比7.65%,个体工商户的比例为6.96%。由此计算可知,新的社会阶层的代内职业流入比例是所有职业类型中最低的(70.22%),其次是体制内人员(73.30%),而其他两类非公经济人士的比例则明显较高。这一数据结果从趋势上反映出了新的社会阶层与体制内职业类似,具有一定的流入“壁垒效应”。而对这一流动障碍的可能解释是,不同于其他职业类型,虽然进入新的社会阶层职业并不需要像成为公务员或事业单位人员那样通过激烈的国家统一招考,但大多数新的社会阶层职业作为专业技术职业,对劳动者本身的受教育水平,以及专业技能和管理能力都有较高要求,自然会形成从次级劳动力市场向初级劳动力市场流动的市场能力上的壁垒。但需要说明的是,从数据层面来看,即便是流入比例最低的新的社会阶层,也有超过70.22%的其他职业流入比例,虽然大多数都来自其他未分类的样本(54.30%),也有15.11%的人初职是来自体制内单位的,这都从侧面说明了我国特大城市的代内职业流入状态总体还是比较活跃的,其流动通道是畅通的。

表11 特大城市各类群体代内职业流动:流入百分比

单位:%

(二)新的社会阶层的代际职业流动

如果说代内职业流动更多的是考察人们在其职业生涯中,所处劳动力市场地位的升迁模式,那么代际职业流动则更能够反映出人们社会地位的代际传递与循环模式。

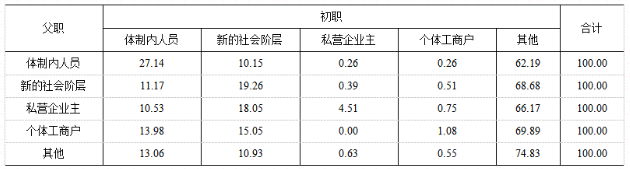

1. 新的社会阶层代际职业流出的“继承效应”不明显

表12展示了特大城市各类职业群体的代际职业流动的流出百分比。与考察代内职业流动的流出百分比方式一致,我们首先来看列联表的对角线分布情况。从表12的左上方向右下方贯穿的对角线所穿过的单元格,依次代表着特大城市体制内人员、新的社会阶层、私营企业主、个体工商户,以及其他样本的父职与其初职保持一致的比例。除开其他类型的样本不考虑,可知体制内人员初职与父职保持一致的比例是四类人群中最高的,达到了27.14%;而新的社会阶层次之,占比为19.26%;接下来依次是私营企业主(4.51%)和个体工商户(1.08%)。从这一点可以看出,新的社会阶层职业的代际“继承效应”虽然高于两类非公经济人士,但并没有比体制内职业高,处于一个中间水平;这也从侧面说明了新的社会阶层这一职业类型并不是一个相对固化的职业市场,仍有大量职业出身不是这一类型的人们不断涌入这一职业阶层。其次,仅关注父职为新的社会阶层的样本,其初职都流向了哪些职业类型,可知除了19.26%的样本保持不变外,有80.74%的样本都经历了代际职业流出。抛开部分流入其他职业类型或还未进入劳动力市场的样本不考虑(68.68%),这些实现了代际职业流动的样本主要还是流动到了体制内职业,这一占比达到了11.17%;而流出到私营企业主的样本仅占比0.39%;流出到个体工商户的样本占比0.51%。这一数据结果从侧面反映了新的社会阶层出身的人们,如果发生了代际流动的话,大概率还是向体制内流动,向更具市场庇护地位的方向流动。

表12 特大城市各类群体代际职业流动:流出百分比

单位:%

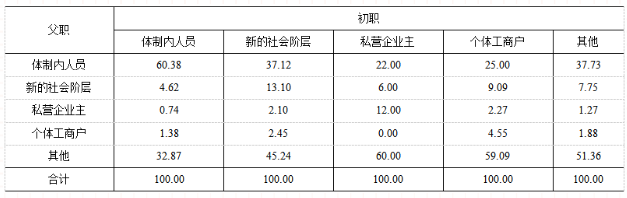

2. 新的社会阶层代际职业流入的“循环效应”较明显

表13展示了特大城市各类职业群体的代际职业流动的流入百分比。与职业代际流出百分比不同的是,代际流入百分比呈现的是特大城市各类职业群体初职的职业出身,即其父职都来自于哪些职业类型。一方面,对比各职业类型初职与其父职保持一致的百分比分布,可知初职为体制内人员的职业出身也是体制内人员的比例非常高,达到了60.38%;而初职为新的社会阶层的职业出身也是新的社会阶层的比例为13.10%;对应的私营企业主比例为12.00%;个体工商户比例为4.55%。从这一组数据可以看出,未实现职业代际循环的比例要高于两类非公经济人士,但还是远低于体制内人员。换句话说,新的社会阶层实现代际职业循环的比例达到了86.90%,这一比例反映出新的社会阶层的代际职业流动具有较为明显的“循环效应”。另一方面,仅就新的社会阶层初职的代际职业出身来看,可知初职为新的社会阶层的特大城市样本,其父职来自体制内人员的比例非常高,达到了37.12%,而父职为私营企业主的比例为2.10%,为个体工商户的比例为2.45%。这一组数据说明,在特大城市职业出身为体制内人员的样本,其相较职业出身为体制外非公经济人士而言,有更大的机会成为新的社会阶层。

表13 特大城市各类群体代际职业流动:流入百分比

单位:%

三、结论与讨论

本文在对特大城市新的社会阶层划分的基础上,分析了该群体的职业流动状况。如前文所述,新的社会阶层作为一个不断涌现且具有强大市场能力的新兴社会中间阶层,需要我们关注并厘清其职业流动的总体性特征,以及在此基础上对比分析该群体不同于其他职业群体的代内与代际职业流动模式,以此把握新的社会阶层的动态变化趋势。总体而言,在职业流动特征方面,新的社会阶层显现出了流动频次较高、以提升收入水平为主要目的,以及主要通过市场化渠道实现流动的特点。而在职业流动模式方面,新的社会阶层的代内职业流动呈现出流出的“粘性效应”与流入的“壁垒效应”,代际职业流动则呈现出流入的“循环效应”。上述发现有助于我们深入理解该新兴社会群体的生成逻辑及其变动规律。但需要说明的是,有关职业流动的模式,尤其是新的社会阶层的代内与代际流动效应,在本文未进一步检验其显著性,所以对于这一部分结论,更大程度上是一种趋势性理解,深度的相关性分析还有待进一步挖掘数据。

注释:

①该数据均源自于2019年在京津冀、长三角、珠三角、长江中游、成渝五大城市群中的十个特大城市开展的分层多阶段整群PPS抽样调查,有效样本量为10026个。该调查由“新时代特大城市社会结构变动趋势及其治理”课题组组织实施,受中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院资助,在此对中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院表示感谢。

[参考文献]

[1]李培林.加强对新的社会阶层的研究[J].中央社会主义学院学报,2021(5):55-61.

[2]中国共产党统一战线工作条例编写组.中国共产党统一战线工作条例[M].北京:人民出版社,2021.

[3]张海东.中国新社会阶层:基于北京、上海和广州的实证分析[M].北京:社会科学文献出版社,2017.

[4]李春玲.新社会阶层的规模和构成特征———基于体制内外新中产的比较[J].中央社会主义学院学报,2017(4):63-69.

[5]李友梅.当代中国繁荣发展的重要密码:流动的中国充满繁荣发展的活力[N].人民日报,2019-07-26(8).

[6]边燕杰,张文宏.经济体制、社会网络与职业流动[J].中国社会科学,2001(2):77-89,206.

|